鋳物は溶かした金属を方に流し込んで成形することで複雑な形状や肉厚のある構造が一体で作れる素材です。量産品から工作機械の構造部品、エンジン部品など幅広い分野で使用されています。一方、鋳物は寸法精度が鋼材などと比べて不安定で、加工における工夫が求められる素材でもあります。

代表的な素材であるFC(ねずみ鋳鉄)やFCD(ダクタイル鋳鉄)は内部に微細な鋳巣(気泡や空洞)をもっていたり、表面に酸化被膜や鋳肌のムラがあるため機械加工の際に刃物の摩耗や仕上がりの不安定さにつながるケースも少なくありません。さらに、鋳物特有のばらついた形状や、鋳肌面に起因する加工基準出しの難しさも加工現場では大きな課題となります。

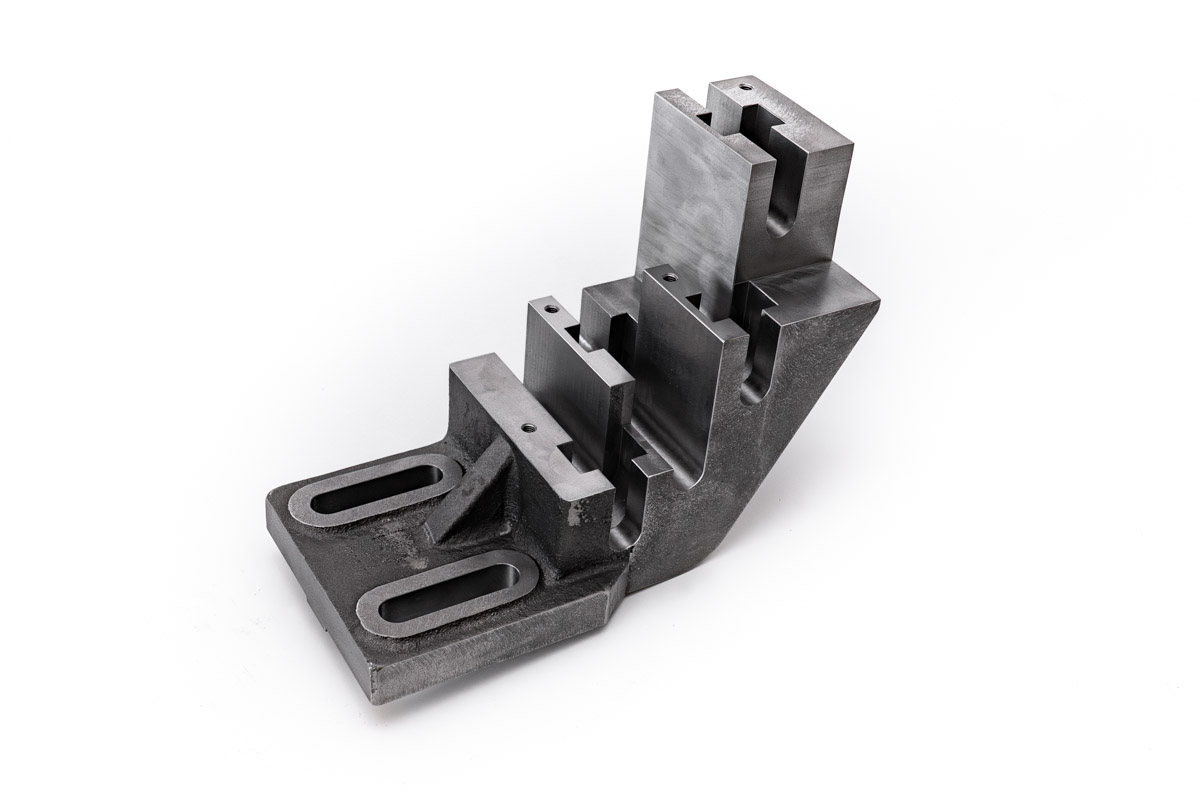

鋳物の加工事例

FC250の鋳物製ブロックの加工事例をご紹介します。加工数は2個、工作機械向けの部品で、各面の直角度や、基準面に対する中心穴の平行度などが要求されている、精度が求められる案件でした。さらに、中央に大きな四角穴が開いた構造であり、基準面出しの初期段階からバランスに注意を払う必要がありました。

鋳物品では、「どこを基準にして削り出すか」が結果に大きく影響します。鋳肌のままでは正確な位置決めやチャッキングができないため、最初の1次加工で基準面を精度よく出せるかどうかが、全体の仕上がりを左右します。今回も、中心穴加工に入る前段階で、直角度・平行度といった静的精度を慎重に確認し、段取りを組んでいきました。

また、鋳物は鋳造段階で個体差が生じやすく、材料寸法が図面通りとは限りません。そのため、加工に入る前の寸法確認、歪みの有無、加工余裕の見極めなど、事前の見立てと計測が非常に重要です。

鋳物加工から見えるものづくりの本質

鋳物加工の特長は、「削る前からある程度“形”ができている」点にあります。これは大きな利点である一方で、「図面通りに仕上げるには、どこをどのように加工すれば良いのか?」という判断力が必要になることを意味します。

基準を作る1次加工から、形状を仕上げていく2次加工まで、流れを通して“考える”ことが不可欠です。また、図面に明示されていない箇所に対しても、「加工基準としてどこまで削ってよいか」「肉が足りなくなるリスクはないか」など、現場での判断とお客様への確認・提案力も重要です。

実際に、「この部分に1mmの肉があれば基準出し後の形状がよくなりそうだ」「ここの面は加工の都合で基準として使いたいので、次回は余肉をつけてほしい」といった提案を図面と共にフィードバックさせていただくケースも多くあります。こうしたコミュニケーションを通じて、次回以降の製造性や歩留まりを高める改善提案にもつなげています。